東京大学や武漢大学など、日本の大学や国立天文台の研究者が参加する国際チームが、129億光年先のクェーサー(活動中の巨大ブラックホール)を観測した。

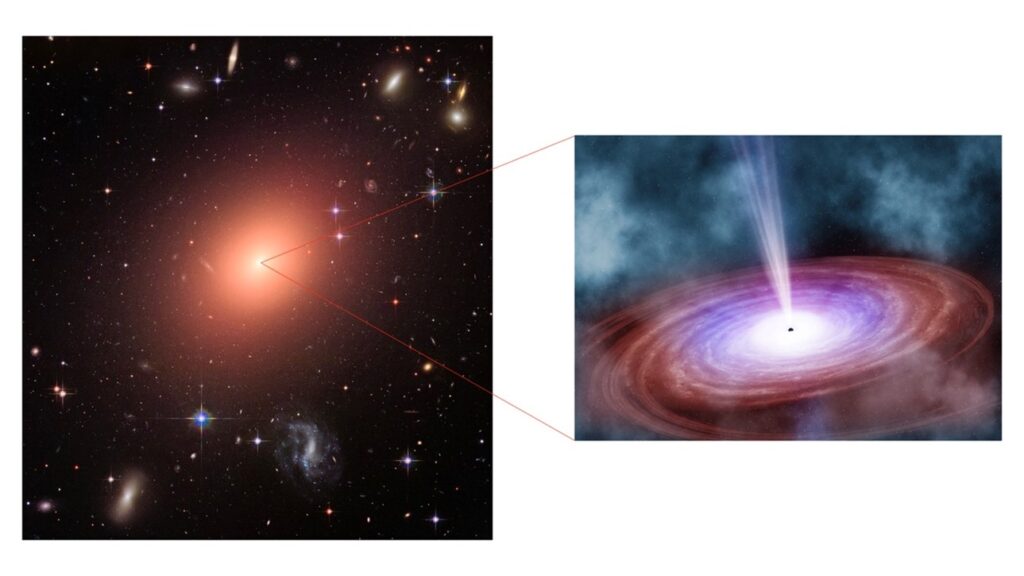

左:活動力が弱まった死にかけの銀河。右:その銀河にあるクェーサー。両図とも想像図。(Credit:Kavli IPMU)

左:活動力が弱まった死にかけの銀河。右:その銀河にあるクェーサー。両図とも想像図。(Credit:Kavli IPMU)

観測したうち2つの銀河は、すでに星を新しく生み出す力を失った「死にかけの銀河」になっていた。

急激に星を生み出せなくなるのは、銀河の中心にある巨大ブラックホールが、周囲の物質を吸い込むときに出す強いエネルギーの影響で起きた可能性がある。

銀河の中心にはほぼ必ず巨大ブラックホールがあることが知られているが、その成長と銀河の進化がどのように始まったのかは、これまで不明だった。

つまり今回の発見は「初期の宇宙で銀河がどのように成長し、そして星づくりをやめていったのか」という進化の過程に、ブラックホールの活動が大きな役割を果たしていたことを示す貴重な証拠になったという。

すばる望遠鏡 (Credit:Sebastian Egner/NAOJ)

すばる望遠鏡 (Credit:Sebastian Egner/NAOJ)

このクェーサーは、すばる望遠鏡に搭載された超広視野デジタルカメラ(HSC)による探査で発見されていたもので、地上の広い視野観測と、宇宙からの高感度赤外線観測を組み合わせることで実現した。

また、特に注目されるのは、星づくりをやめた「死にゆく銀河(ポストスターバースト銀河)」の中で、ブラックホールがまだ活発に活動している点だ。

過去の研究ではブラックホールの活動が銀河の成長を止める役割を果たすと考えられてきたが、今回の発見はその場面を初めて直接観測したことになる。

すばる望遠鏡

すばる望遠鏡

すばる望遠鏡は、ハワイ島のマウナケア山にある日本の大型天体望遠鏡。1999年に国立天文台が建設し、現在も運用されている。主鏡の直径は8.2メートル。8億7,000万画素の超広視野デジタルカメラ(HSC)や人工ガイド星システムが備わった補償光学装置AOをはじめ、可視光から赤外線までの波長をさまざまな方法で観測できる。

ポストスターバースト銀河(Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Zabludoff)

ポストスターバースト銀河(Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Zabludoff)

ポストスターバースト銀河は、激しい星生成活動(スターバースト)を終えた直後の銀河のこと。数億年前まで大量の星が一気に誕生していたのに、今はその勢いがほとんど消えており、若い星の光は残っているけれど新しい星がもうほとんど作られていない状態。銀河同士の衝突や合体、あるいは中心にある巨大ブラックホールの活動によって、星の材料となるガスが吹き飛ばされたり加熱されたりしてしまうためだと考えられています。

ライター:新多 るいと|Nitta Ruito